En septembre 1896, la pensée du peuple malgache est contrainte à admettre le concept de colonie française.

Elle ne peut que se modifier, qu’elle évolue dans le sens du refus ou dans le sens de l ‘acceptation totale. Le refus total n’est pas viable, il ne peut entraîner que la répression et l’involution sociale. L’acceptation totale est difficile à imaginer. Encore qu’elle soit possible. La colonisation est-elle maléfique au point de pousser ceux qui sont assujettis à aspirer, sans cesse, à la décolonisation ? Est-elle, au contraire, bénéfique et peut-on regretter, au vu d’un retard de développement socio-économique, que la colonisation soit abolie ?

Je n’ai pas à formuler de jugement de valeur, ni dans le sens de la critique, ni dans le sens de la valorisation. La colonisation, comme toute entreprise humaine, doit être redéfinie dans la temporalité. Elle a valu ce qu’elle a valu, en son temps.

En 1896, une première génération de Malgaches a été confrontée à de nouvelles responsabilités, concernant la langue de culture, le métier, la place dans la société

Mon grand-père maternel en faisait partie : il avait 15 ans et sa vie m’a paru être l’exemple idéal de la mutation de la société malgache.

Cet adolescent, doué de mémoire et curieux d’apprendre, était favorisé par un entourage familial de grande moralité. Sa mère, pleine de sagesse proverbiale, lui donnait des préceptes de modération, et de perspicacité pour la conduite de la vie. Il avait, certainement, appris de la voix de sa mère quelques dictons de sagesse populaire : " Izay marary no andriana " : " celui qui souffre a droit aux égards réservés aux nobles ". Ou encore " Sahala aminny tataom-baravarana iva, ka alehanny’ny mpiajonanjona " : " la vie peut s’imposer comme le linteau d’une porte basse que les orgueilleux ne peuvent pas franchir ".

Son père fut un modèle de dévouement pour les autres et de sacrifice pour mener sa mission d’évangéliste. Il mourut, à la tâche, d’un état de dénutrition irréversible, parce qu’une sténose gastrique, complication d’une maladie qui évoluait depuis des années ne lui permettait plus d’absorber que de faibles quantités de liquides.

On peut supposer facilement que des milliers de malheureux connurent un aussi triste sort, au 19ème siècle, sur cette île où le nombre de médecins était infime.

Une école anglaise de la société des Missions de Londres prit en charge l’éducation primaire de l’orphelin. Une photographie de l’époque le montre en uniforme, exécutant des mouvements de gymnastique dans une cour d’école. Il reçut une éducation britannique partagée entre les exercices de l’esprit et les exercices du corps.

Cette école s’élevait sur une des collines au centre de Antananarivo, ai lieu-dit Faravohitra. Comme la plupart des jeunes Merinas (habitant de l’Emyrne), il vécut son adolescence dans la capitale et dans le village d’origine de sa mère. Ce village n’était pas très éloigné, mais la marche étant le seul mode de locomotion, la famille ne se retrouvait pas quotidiennement. Mon grand-père vivait, pourtant, dans un climat de grande tendresse avec ses proches. Un jour viendrait, où lui, l’aîné, prendrait à sa charge, sa mère et ses deux plus jeunes sœurs.

Il n’en fallut pas plus pour l’inciter à apprendre, à travailler encore plus pour servir les autres. Il fut, parmi les premiers jeunes malgaches, à relever le défi lancé par la nouvelle société qui prenait naissance au milieu du peuple de la grande île.

L’enjeu était de taille : il fallait former des serviteurs de leur peuple, pour éduquer, enseigner, soigner, planter…

Il fallait élever leur niveau culturel, sans prétendre donner un niveau académique qui inciterait à partir, au loin, monnayer le savoir.

Un premier palier d’enseignement secondaire correspondant au niveau du brevet supérieur, précédait l’Ecole de médecine, les écoles d’instituteurs, et de commis administratifs. Les collèges religieux y pourvoyaient, mais la prévalence en nombre d’élèves revint à l’Ecole Le Myre de Villers. Cet établissement portait le nom du dernier Résident Général français en 1894.

Mon grand-père se livra, comme tous ses camarades, à une gymnastique intellectuelle extraordinaire. Il recevait un enseignement en langue française, comme une tradition orale. Mais sa maîtrise de la grammaire et de l’orthographe, ne lui permettait pas de transcrire en français, il traduisait au fur et à mesure en malgache. Ce travail assidu porta ses fruits et il entra à l’école de médecine en 1900.

Conformément à une coutume de l’époque, il se choisit un nom qui devint le nom patronymique de la famille : c’est celui de Rajaobelina. Il figura au palmarès du Concours d’Entrée sous le nom de Justin Rajaobelina II.

Rajaobelina I était un de ses jeunes anciens reçus au concours de 1897, à qui il vouait une grande admiration, pour sa compassion auprès des malades et pour son enseignement de répétiteur.

L’Ecole de Médecine d'Antananarivo fut créée en 1896, pour remplacer une école de conception britannique : " The medical Missionary Academy " .

En effet, la France eut, à cœur, de former des médecins dans ses comptoirs lointains ou ses colonies d’outre-mer, pour subvenir aux soins des populations. L’Ecole d’Antananarivo succéda à celle de Pondichéry créée en 1823, précédant de peu celle d’Hanoi en 1902, puis celle de Dakar en 1918.

Un même enseignement réunit les écoles, en des endroits différents dans le monde ; il était dispensé par des médecins des colonies de la Marine, des médecins civils fonctionnaires des colonies, et par la suite, des médecins issus de ces mêmes écoles, qui s’étaient fait remarquer par leurs qualités intellectuelles.

En janvier 1900, mon grand-père s’assit donc, pour la première fois dans une salle sommairement aménagée en petit amphithéâtre.

Je transcris, très exactement, mot pour mot, ce qu’il écrivit en tête de son premier cours :

Premier semestre Physique

17 janvier 1900 Cours d’électricité (M. Jourdran)

" Ny tantaran’ny science dia tahaka ny tantaran-pirenena ihany. 600 taona talohan’I Jesosy Christy Thalès de millet dia nahita. Fa ny ambre dia mahataona ny zavatra maivana hanatona azy nosehiny amin’ny pily izay nomeny anarana roe : électricité (h l S µ t z o n ) "

La traduction de ce texte écrit au premier semestre 1900, très précisément le 17 janvier 1900 est la suivante :

" L’histoire de la science n’est qu’une transposition de l’histoire de l’Humanité. 600 ans avant Jésus Christ, Thalès de Milet s’aperçut que l’ambre était capable d’attirer des particules très légères placées dans sa proximité et c’est à ce phénomène qu’on donna le nom d’électricité (mot tiré du grec : h l S µ t z o n ) "

C’est à peu près en ces termes en français que s ‘exprima " M. Jourdran ", chargé du cours de physique à l’Ecole de Médecine de Tananarive, et c’est par ces phrases en malgache que Justin Rajaobelina, mon grand-père, traduisit ce que le professeur énonçait lentement.

Les noms propres, les mots en français, en grec, à plus forte raison, étaient écrits au tableau. Les phrases difficiles étaient décryptées par un interprète, particulièrement au début de l’année 1900. Puis, au fur et à mesure que le temps passa, l’apprentissage de la langue française s’enrichit et vers la fin de l’année, le texte s’émailla de plus en plus de phrases en français, directement transcrites de l’énoncé du professeur.

De nombreux témoignages vinrent prouver que le professeur Jourdran s’attacha beaucoup à ses nouveaux élèves et que son enseignement s ‘adapta à leur culture.

L’enseignement était différent en forme et en esprit de celui qui était dispensé dans une faculté en France. Finalement, la mutation de la société toucha aussi ces français venus de métropole.

L’exemple le plus marquant fut celui du professeur Jourdran. Il était, à son arrivée à Madagascar, médecin militaire, portant le grade de médecin de 2ème classe du corps de Santé Colonial. C’était en août 1896. Il fut associé à la création de l’Ecole de Médecine dès les premiers mois, c’est-à-dire en février 1897. Il enseigna la physique, l’anatomie et l’histoire médicale au cours de l’année 1900, au groupe d’étudiants dont faisait partie mon grand-père. Cet enseignement fut remarquable par sa clarté, sa concision et surtout, apport important dans le contexte scolaire de l’époque, par sa richesse en notions de culture générale.

Au cours de la deuxième année d’études, en 1901, mon grand-père apprit du professeur Jourdran, l’ostéologie et des compléments d’anatomie, et s’initia, en même temps, à la petite chirurgie. Reçu second au concours de fin d’année, il fut récompensé par une participation à une tournée d’assistance médicale et d’exploration dans le Nord de l’île, avec trois autres brillants étudiants, sous la direction du même professeur Jourdran. Et déjà, ces jeunes élèves étaient sensibilisés à la nécessité d’aller apporter des soins médicaux à la population défavorisée de la campagne, loin de la capitale et des grands ports.

Il revint de cette tournée en janvier 1902, et commença l’apprentissage de la Pathologie et de la Thérapeutique, avec succès puisqu’il termina second au concours de fin d’année et surtout fut reçu au concours de l’Internat.

Pour concourir à l’Internat, les étudiants devaient posséder la langue française. Mon grand-père était donc parfaitement francophone en 1902, soit 5 années après le début de la présence française.

Les internes assuraient à tour de rôle, le service de garde à l’hôpital, en chirurgie, en médecine et au dispensaire. Ils apprenaient leur véritable métier au contact des malades et vivaient en permanence à l’hôpital. En retour, ils étaient nourris aux frais de l’hôpital et percevaient une indemnité de 15 francs. Dans le même ordre d’idées, ils étaient initiés à la gestion, car dans le tour de garde, ils étaient une fois sur quatre préposés à la dépense.

Au cours de l’année 1903, mon grand-père suivit des cours de thérapeutiques approfondies, d’obstétrique et d’hygiène, tout en assumant ses gardes à l’hôpital. Il allait du service de clinique à l’amphithéâtre, groupés dans une grande maison élevée au pied du palais Royal : le ROVA, dans le quartier d’Ankadinandriana.

Le nom d’Ankadinandriana devint symbolique dans mon esprit, il témoignait d’une grande volonté d’assistance humanitaire, d’une grande soif de savoir et du dévouement des maîtres du Savoir à transmettre ce qu’ils possédaient de plus précieux. Mon grand-père appartient à la soixantaine de médecins qui firent tout leur cycle d’études en ce lieu.

Toutes ces années, leur maître Jourdran, fut à leurs côtés, sauf en 1903, où il profita d’un congé en France, pour soutenir en Sorbonne, une thèse de sciences sur " les Ophidiens de Madagascar ".

Ce fut, donc, cet esprit très ouvert, très cultivé et aussi désintéressé, qui présida, en 1904, à l’enseignement et au concours de fin d’études de mon grand-père.

Cette année 1904, il compléta les notions de ses élèves, en obstétrique, en hygiène, … en médecine légale et … il commença à enseigner la chirurgie dentaire, en ouvrant un cabinet au sein de l’hôpital. Il continua son œuvre à Ankadinandriana jusqu’en 1908 qu’il quitta pour devenir le médecin-chef de l’hôpital militaire de Soavinandriana : l’actuel hôpital de l’armée malgache d’Antananarivo.

1904 fut une année décisive pour mon grand-père. Il envisageait son avenir avec la gravité qui convenait à un jeune chef de famille, au seuil de la porte d’une société nouvelle. Il venait d’épouser ma grand-mère Rasoanindrina, une femme remarquable en tous points, qui lui donnera neuf enfants. Les ressources financières de la famille étaient modestes. Les exemples de carrière étaient rares, car ses jeunes aînés ne le précédaient que de 5 années.

Il fallait réfléchir et prévoir pour choisir. Dans l’immédiat, il confirma ses bonnes résolutions à devenir un bon médecin en terminant à la deuxième place de l’examen de fin d’études et en remportant le prix de l’Internat. Que la joie fut grande, dans la famille Rajaobelina, en ce jour de novembre 1904, de voir un fils, récompensé dans ses efforts par un diplôme français de médecine.

Les moments de liesse étant passés, il fallut choisir une des carrières proposées aux jeunes médecins. Mon grand-père pouvait rester à Antananarivo, dans sa région natale, et exercer un métier de consultant. Mais il avait découvert, en 1901, sous l’égide de son maître Jourdran, la pénurie médicale des petites villes lointaines.

De novembre 1901 à janvier 1902, ses pas l’avaient mené de Antananarivo à Anjozorobe, Ambatondrazaka, Mandritsara, Analalava, Ambato, puis au port de Mahajanga. Ce périple, en compagnie d’un médecin tropicaliste averti et dévoué à la cause des populations rurales, fut édifiant.

Périple de 750 km qui traduit la volonté de M. Jourdran, de connaître par lui-même le genre de soins à apporter aux populations éloignées, sa volonté aussi de le faire connaître aux meilleurs élèves de cette nouvelle école.

En 1902, il n’y a pas de route, je n’ai trouvé nulle part de carnet de route, mais je pense que le voyage s’est effectué à pied, ou mieux en chaise à porteurs, pour qui ne pouvaient pas le supporter.

Epreuve physique, épreuve morale parce qu’il n’est pas toujours facile de s’éloigner des siens, autant pour le professeur que pour les élèves. Epreuve relationnelle aussi, parce que les dialectes et les coutumes de ces populations sont mal connues. En tout cas, au sein de l’équipe, ils ont appris à mieux se connaître, à mieux échanger leurs idées, parce qu’il est sûr, qu’au terme de ce voyage, mon grand-père parlait et écrivait le français.

Il avait réalisé aussi ce qu’un médecin pouvait apporter auprès de communauté éloignée et déshéritée. C’est ainsi que naquit sa vocation de médecin de l’Assistance Médicale Indigène. Il la confirme en passant le concours de médecin de Colonisation , en avril 1904. Il fut reçu premier ex æquo avec un de ses amis.

" Médecin de colonisation " : le terme paraît désuet, anachronique et mérite d’être expliqué. Coloniser un peuple étranger, c’est assurer sa gestion politique, mais aussi promouvoir son développement humain, économique et culturel. Le premier gouverneur des colonies, le Général Gallieni, avait crée cette école de Médecine en décembre 1896 pour former des médecins voués à lutter contre les maladies tropicales et à diminuer le taux de morbidité et de mortalité infantile. Le but final était l’augmentation de la population.

Le Général Gallieni fit preuve de libéralisme, au début, et espéra que les médecins, attirés par les avantages financiers et honorifiques que leur conférait leur titre, iraient spontanément dans toute l’île, pour exercer leur métier à demeure. Mais, très rapidement, le gouvernement s’aperçut que les médecins malgaches préféraient rester à la capitale, où, certes le travail ne manquait pas, mais où leur utilité diminuait en raison inverse de leur nombre…

Pour remédier à cet état, un corps administratif de " médecins indigènes " fut crée le 15 octobre 1900. Cette mesure entrait dans le cadre d’une œuvre de colonisation.

Les médecins de colonisation étaient affectés par l’administration , selon un ordre de mérite, établi sur le classement de sortie, au début, puis selon les aptitudes à servir par la suite. Le titre de médecin de colonisation ouvrait à une place dans la nouvelle société. Il avait un grade qui allait de la première classe au titre envié de médecin principal. Un uniforme avec des parements spéciaux, le distinguait des autres fonctionnaires.

Les photographies de l’époque montraient mon grand-père coiffé d’un calot, avec un insigne modeste ; c’était en début de carrière. Puis, il arborait une casquette, de plus en plus haute, avec des parements de plus en plus larges. Le dolman bleu marine, le pantalon blanc, et les souliers noirs venaient compléter l’uniforme.

Ces uniformes n’étaient pas très différents, dans l’allure générale, de ceux des sous-gouverneurs, que le médecin suivait immédiatement après, dans l’ordre des préséances.

Dès sa nomination, mon grand-père reçut une trousse d’instruments, à laquelle il avait droit, comme tous les autres lauréats. Il eut droit aussi, au logement gratuit dans les diverses localités où il alla. Son transport fut assuré, gratuitement, par les différents services en présence.

Ses devoirs étaient à la mesure de son grade et de ses compétences : il devait obtempérer aux réquisitions de l’autorité administrative et judiciaire, donner leurs soins gratuits aux indigènes, aux enfants des écoles, aux divers fonctionnaires, ainsi qu’aux malades des hôpitaux. Il devait opérer les vaccinations gratuites et en particulier, en début de carrière, il participa, dans les différentes villes où il servit, à la campagne de vaccination antivariolique, qui aboutit quelques années plus tard à l’éradication de cette maladie redoutable à Madagascar, au 19ème et au début du 20ème siècle. Il fit aussi des conférences d’hygiène dans les écoles, et dut, s’intéresser à toutes les questions concernant la salubrité publique, dont il rendait compte, à l’autorité supérieure, par un rapport mensuel.

Il était rémunéré selon un des quatre échelons, qu’il franchit, à la solde annuelle de 1500, 1800, 2100 et 2500 francs. Mais son statut stipulait, qu’en dehors de ses fonctions, il avait la faculté de soigner à titre onéreux les personnes qui avaient les moyens de payer.

L’assistance médicale créa peu à peu différentes formations de plus en plus nombreuses, variables selon les affectations géographiques : il fut employé dans des postes médicaux, des hôpitaux, des léproseries et il participa au maintien du bon état sanitaire des chantiers du chemin de fer.

L’état sanitaire du personnel attaché au tracé des voies ferrées, fut une préoccupation importante, sinon majeure du gouvernement de l’époque. La voie ferrée principale reliait Antananarivo à Toamasina et sa construction débuta en 1900 et dura presque 13 années. Mon grand-père servit une bonne partie de sa carrière dans des postes longeant cette voie ferrée.

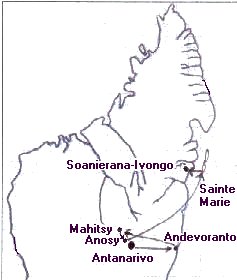

Le sort voulut, donc, que ses voyages professionnels, le conduisirent dans toute cette moitié nord de l’île représentée sur la carte ci-dessous, coupée par le 20ème parallèle au sud :

Il exerça son métier loin de Antananarivo. Tout d’abord à Andevoranto de 1904 à 1906. La ville d’Andevoranto avait un petit hôpital, sur pilotis, en rez-de-chaussée, couvert d’un toit en tôle. Cette architecture était adaptée à la température chaude et humide de la plaine orientale bordée à l’ouest par des falaises couverte d’une grande forêt toujours verte. Ma grand-mère évoqua souvent ces cyclones qui dévastaient la côte Est de l’île, chaque année de février à avril, et qui la terrorisaient. Son fils aîné naquit à Andevoranto en 1906.

Il exerça, ensuite, à Mahitsy, dans un petit hôpital situé déjà sur les hautes terres centrales. Le climat y était plus clément.

Aux pluies continuelles d’Andevoranto, s’opposèrent deux saisons, une humide d’octobre à janvier, l’autre sèche et presque froide en juillet-août. Mon grand-père y séjourna de 1907 à 1910. un deuxième enfant vint agrandir la famille, mon oncle Maxime en 1908, qui succéda à son père dans la même région, trente ans après, en tant que médecin, mais qui mourut prématurément en 1938 de la peste.

Une photographie de l’époque, montre mon grand-père coiffé d’un calot militaire et, frileusement couvert d’un manteau trois-quarts sombre, sur son dolman blanc aux parements dorés. Il était assisté de trois infirmiers et de trois sages-femmes.

Puis, un événement marquant survint dans la carrière de mon grand-père pour la première fois, sa vie professionnelle le rapproche de la capitale : il était aux portes d’Antananarivo pendant deux ans en 1910 et en 1911, dans un hôpital rural au milieu d’une région très peuplée ; l’équipe médicale était assez forte et assez homogène pour répondre à toutes les urgences médicales, chirurgicales et obstétricales. Deux jeunes médecins l’assistaient, quatre sages-femmes assuraient les accouchements. Cet hôpital était et restera important, et disposera toujours d’assez de moyens pour traiter sur place la grande majorité de malades.

Ma grand-mère viendra, bien sûr, habiter dans la localité pour assurer mon grand-père de son assistance morale, alors qu’elle aurait pu rester à Antananarivo, lieu de résidence de la famille.

Mon grand-père disposait d’un moyen de locomotion exceptionnel, à l’époque, pour effectuer ses tournées médicales : il avait une bicyclette. Luxe peut-être, mais nécessité surtout car les distances de sa circonscription médicale étaient très longues. Un troisième enfant vint agrandir la famille en avril 1911. Prénommée Simone, c’était ma mère.

Puis de 1911 à 1913, il alla pratiquer à l’île Sainte Marie, l’actuelle Nosy Boraha. Si le tourisme en accroît actuellement son importance, l’isolement de sa population d’insulaires marquée dans sa langue et ses caractères ethniques par le brassage avec les marins européens de la Route des Indes en fit un pôle d’intérêt pour l’administration de la colonie.

J’en veux pour preuve, la photographie de tous les fonctionnaires en 1911, qui sont une dizaine, autour de mon grand-père. En 1913, une nouvelle affectation le ramena sur la grande île, à Soanierana-Ivongo jusqu’en 1915.

Ce quadrillage médical auquel participa mon grand-père commença à donner des résultats spectaculaires.

L’année 1914 marqua l’éradication de la variole : toute la population de l’île était vaccinée, désormais, contre la variole.

L’année 1915 marqua aussi la fin du périple rural de mon grand-père. Comme ses maîtres et ses modèles : les médecins du Service de Santé colonial il fit son apprentissage loin de la capitale et des grandes villes et acquit très probablement de la maturité et une grande expérience clinique.

En effet, il revint à Antananarivo, avec sa famille et y resta de 1915 à 1936, hors mis deux années dans le grand port de Toamasina entre 1928-1930.

Dans une première période, de 1915 à 1928, il fut médecin résident à l’hôpital d’Ankadinandriana, son école d’origine. C’est-à-dire que de jour et de nuit, il reçut tous les malades amenés en urgence pour des affections médicales et chirurgicales. En échange de ce service permanent il était logé et nourri gratuitement dans l’enceinte de l’hôpital. Ma mère, mes oncles et mes tantes m’ont toujours parlé de cette époque où leur père leur donna l’exemple du dévouement et de la résistance physique.

De la résistance physique, il en fit la preuve éclatante au cours de deux faits marquants :

Tout d’abord, la grande épidémie de grippe de 1919 , qui fit de nombreuses victimes. Puis, en 1921, une grande épidémie de peste pulmonaire frappa la capitale. Les malades toussaient et exhalaient des millions de vacilles, qu’aucun médicament ne pouvait détruire.

Tous les étudiants en médecine, parmi lesquels figurait mon père, se rappelèrent longtemps du précepte magistral de leur professeur de clinique : " Devant un cas de peste pulmonaire, tous vos efforts doivent se porter sur l’isolement du malade et la protection de l’entourage. "

Mon grand-père continua à recevoir les malades, même suspects, et c’est ainsi qu’en juillet 1921, il attira l’attention des autorités médicales, sur une lame colorée et examinée au microscope qui montrait des bacilles de la peste. Personne n’en tira satisfaction : le verdict de mort était prononcé.

Outre des milliers de victimes, 22 médecins et 10 étudiants en médecine, périrent de cette redoutable affection.

Mon grand-père traversa cette épreuve et en sortit indemne. Mon père aussi.

Mon grand-père reçut en récompense de son dévouement, à cette occasion, la médaille de vermeil des épidémies. En 1929, l’école de médecine fut transférée dans les bâtiments neufs de Befelatanana. Mon grand-père fut envoyé à l’hôpital de Toamasina pendant deux ans, dans le poste de médecin résident dont il avait une si grande expérience. Les photographies de l’époque montrent l’architecture typique de l’hôpital en milieu tropical, bâtiment à 1 étage dans un parc, avec des vérandas tout autour, bien orienté par rapport au soleil, et au vent, mais protégé par des grands auvents en forme de claustra.

La construction hospitalière tient compte de la météorologie. Elle est élevée, aussi, pour durer. On s’est éloigné des cases en bois sur pilotis de Soanierana-Ivongo.

Bref, on a tenu compte de l’expérience des médecins tropicalistes du service de Santé Colonial.

En 1930, mon grand-père revint à Antananarivo, où un service lui fut ouvert au nouvel hôpital de Befelatanana. Il fut médecin traitant mais aussi répétiteur, auprès des étudiants : la tradition se poursuivait, il avait appris auprès de ses maîtres et de ses aînés, un savoir-faire adapté à la médecine de l’île, et maintenant, il transmettait ce message. Il fut récompensé pour son œuvre d’enseignant par les palmes académiques.

Quant à l’œuvre du médecin de colonisation, elle fut récompensée par l’honneur de figurer dans la délégation envoyée à Paris, au cours de l’exposition coloniale de 1931. Ce voyage à Paris, prolongé au-delà du temps de l’exposition fut raconté, écrit et photographié sur une centaine de clichés. Ce fut un événement inoubliable pour toute la famille.

La pensée de voyager au-delà des mers pour apprendre l’inédit, le nouveau et la vérité, devint banale. Tous les fils, les petits-enfants, les arrières-petits-enfants eurent cette vocation, un jour ou l’autre…

Mon grand-père atteignit le sommet de sa carrière en 1936, avec le grade de médecin principal. Il prit sa retraite et commença une nouvelle vie médicale, dont je peux témoigner aujourd’hui, puisqu’il s’installa à Ankadivato, le quartier de Antananarivo, où je vis le jour.

Par opposition à la médecine d’Etat qu’il avait pratiquée jusque là, il était autorisé à exercer la médecine libérale. Le terme usité pour désigner cette catégorie médicale, était celui de " médecin libre ". je n’ai jamais entendu, nulle part ailleurs, ce terme et il a marqué ma mémoire. On disait libre parce que le médecin était libéré de ses obligations envers l’Etat et qu’il avait accompli un temps de travail assez long, pour rembourser toutes ses études qu’il avait accomplies dans la plus complète gratuité. Il n’était toutefois pas libre de fixer ses honoraires et était obligé de rester en deçà, d’un tarif fixé par le gouvernement, et très inférieur au prix de la consultation d’un docteur en médecine ayant accompli un cycle d’études en France.

Mon grand-père allait faire des visites à domicile, ou bien recevait dans son cabinet médical, aménagé au rez-de-chaussée de la grande maison familiale. Très tôt levé le matin, il commençait d’une manière immuable à 7 heures du matin et terminait tard le soir sans être pour autant tranquille la nuit où il répondait à des appels d’urgence.

Les parents des malades venaient des quartiers environnant pour le chercher ou bien des infirmières dites visiteuses venaient l’avertir. Elles avaient, chacune, un secteur dans chaque quartier et leur âge, et leur origine malgache, leur permettaient une approche familière des mères de famille, car elles étaient les premières interlocutrices de la protection maternelle et infantile. Elles étaient réunies dans un corps d’état, portaient un uniforme marron et noir, agrémenté du grand châle blanc " le lamba ". Elles avaient donc la caution de l’état et l’agrément de la population malgache. Elles avaient été spécialement formées pour donner des soins primaires, en particulier la distribution de comprimés antipaludiques, de lait pour les enfants, et pour prévenir les médecins des cas suspects, de la survenue de dénutrition… enfin de tout ce qui relève d’une observation clinique et ne paraît pas inquiéter une population encore mal informée des possibilités de la médecine.

Elles formaient donc une institution très utile qui est actuellement supprimée, mais qui honore grandement ceux qui l’ont créée.

Ainsi entourée, la population vivait dans un bien être relatif : elle ne pouvait pas bénéficier d’une thérapeutique hospitalière de haut niveau, d’ailleurs, elle n’en avait pas conscience. Par contre, personne n’était vraiment exclu, comme on en voit actuellement dans les grandes mégalopoles. Personne ne se voyait refuser une main secourable qui soulageait ou qui apportait, gratuitement ou en échange d’une modique somme, un médicament, un soin primaire.

Mon grand-père était un artisan de cette médecine de soins primaires. Il exerçait un art forgé, par de longues années de pratique. Il retrouvait des gestes inlassablement répétés depuis son passage à l’école de Médecine d’Antananarivo. Il mettait au monde des enfants par voies naturelles. Il appliquait des forceps et extrayait l’enfant, lorsque sa mère ne pouvait pas accoucher toute seule. Il incisait et vidait les abcès, sur place, à domicile. Il avait toute une collection de daviers pour arracher les chicots. Il dosait, avec dextérité, les mélanges d’éther au masque d’ombrédanne pour pratiquer une anesthésie générale. Ce talent lui avait valu d’être l’assistant d’un jeune chirurgien qui pratiquait les interventions à domicile, comme cela se faisait à l’époque.

Grand sportif et passionné d’aviation, ce chirurgien allait répondre à l’appel de malades dans d’autres villes de l’île, aux commandes d’un petit avion monomoteur, emmenant outre le pilote, un anesthésiste et une trousse d’urgence. Le sort voulu qu’il demanda à mon grand-père de l’accompagner à Majunga, un jour mais ma grand-mère avertie d’une prémonition funeste s’opposa au voyage de mon grand-père. Un accident aérien, à l’atterrissage à Majunga, interrompit la carrière de ce chirurgien généreux…

Une rue bordant l’Ecole de Médecine d’Antananarivo porte son souvenir, encore actuellement ; c’est la rue Jacques DAVIOUD.

Mon grand-père continua à exercer la médecine à domicile jusqu’à sa mort en 1950. Il donna, ainsi, l’exemple à deux de ses fils et à son gendre, mon père, qui tous les trois, étaient des médecins de colonisation.

J’ai donc vécu, enfant et adolescent, dans une société coloniale métamorphosée par comparaison à la société monarchiste de la génération précédente. C’était une génération d’hommes aux ambitions financières modestes. Toute leur vie, ils s’étaient habitué à voir les grandes fortunes, entre les mains de ceux qui venaient de France, soit à la tête de grandes entreprises privées, soit dans des postes de hauts fonctionnaires. Ils étaient, aussi, dépourvus d’une véritable conscience politique et restèrent en marge des mouvements de libération, car ils vécurent, une grande partie de la carrière, dans une société hiérarchisée où ils ne pouvaient pas s’exprimer.

Leur intellectualité se manifestait ailleurs : dans la spiritualité religieuse et dans la culture traditionnelle de l’île. Mon grand-père a été, une grande partie de sa vie, membre de l’académie des Sciences Malgaches et a écrit plusieurs publications.

Le 23 juillet 1944, la Société Mutuelle du Corps Médical Malgache organisait une cérémonie pour fêter les 40 années d’activités médicales de mon grand-père, entouré de trois compagnons, tous anciens élèves de l’Ecole de Médecine de 1900 à 1904.

Témoignage vivant de cette œuvre humanitaire que fut l’Ecole de Médecins Malgaches, il fut témoin pacifique des grands moments douloureux que vécurent français et malgaches de 1900 à 1950 : grandes guerres mondiales, insurrections insulaires.

Vers 1945, la France lui reconnut des services éminents : il fut fait chevalier de la Légion d’Honneur. Ma mémoire est encore marquée par sa joie et sa fierté. Sa reconnaissance et son admiration pour la France étaient sincères. Il avait pu apprécier l’œuvre du service de Santé Colonial dans sa lutte contre les grandes épidémies, en particulier, la peste, la variole et le paludisme.

Il mourut en 1950, 10 ans avant la libération coloniale, sans l’avoir vue, mais peut-être aussi, sans l’avoir imaginée.

Dans cette société, que je qualifie de mutante, je vais vivre, dans une famille qui ne parle jamais de la liberté des peuples, à disposer d’eux-mêmes, alors que mes grands-parents ont vécu leur adolescence, au sein d’un peuple libre de toute ingérence étrangère, et qui ne reconnaît qu’une seule autorité : celle de son monarque…

Ma famille ne me parle jamais d’autre croyance que celle de la religion chrétienne, alors que l’âme malgache est imprégnée par le culte des Ancêtres et vit dans une cosmogonie particulière qui lui est propre.

Dans ce monde, je vais devenir un adolescent républicain mais nullement obsédé par la démocratie, un chrétien de confession protestante, plein d’imagination et d’espoir sur la source de culture que représente la France lointaine…